Longoni Emilio

Barlassina, MB, 1859 - Milano, 1932

"Mattino. Primavera (1899)"

Pastello su carta, cm 39.5x33

Firmato in basso a destra: “E. Longoni”.

Datato: 1899

Provenienza

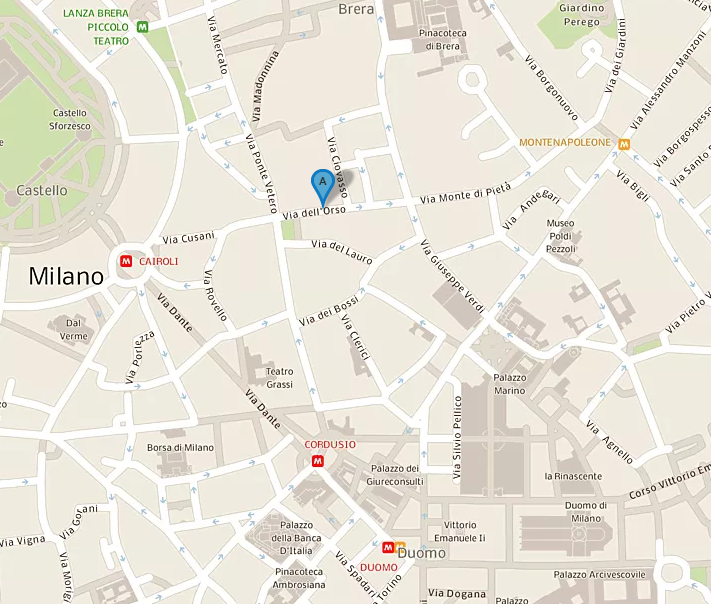

Milano, Paolo Missiroli.

Bibliografia

G. Ginex, Emilio Longoni. Opere scelte e inediti, pag.115 n.79, F. Motta Editore, Milano 2002.

Nel 1876 Emilio Longoni viene ammesso ai corsi regolari della Regia Accademia di Brera, i suoi compagni di studi sono Gaetano Previati, Cesare Tallone, Ernesto Bazzaro, Medardo Rosso, Giovanni Sottocornola e Giovanni Segantini. La comune frequentazione aveva contribuito non poco alla formazione di una condivisa unione di intenti, che di lì a poco avrebbe aperto la strada a fondamentali innovazioni nel campo della pittura di fine ’800, proprio quello stesso tipo di riforme che, attraverso le grandi manifestazioni collettive di Milano, Torino, Venezia, Firenze e Roma avevano riunito l’Italia artistica ancor prima di quella politica. Tra l’altro, l’interessante clima di complicità goliardica tra allievi, si era concretizzata ancor meglio presso la Famiglia Artistica, una vera e propria accademia parallela a Brera, dove, oltre all’amicizia si era sviluppato un continuo confronto fra artisti dilettanti, allievi, e pittori acclamati, tanto da divenire una straordinaria palestra alla quale non fu insensibile nemmeno il Longoni. Questo ritratto infatti, risulta penetrante, assolutamente ansioso di cogliere, al di là dei lineamenti esterni, i moti del cuore, tanto da apparire forse più interessato a qualcosa che vada oltre il limite individuale, piuttosto che a una pur che importante rappresentazione del singolo personaggio, che, nonostante tutto, troviamo: presente, reale e sorprendente per il vigore che traspare dallo sguardo. Il viso è uno dei punti di luce più intensi del quadro, tanto che si evidenzia già, nonostante la giovane età della ritratta, un’intelligente austerità che sa tradire l’evidente profondità umana. I contrasti luministici fra le zone chiare del volto e della folta chioma di capelli, proprio con le parti scure occupate dallo sfondo, sanno conferire grande robustezza all’immagine, grazie all’evidente e prematura abilità nel saper inserire la luce nel colore, in grado dunque, di accentuare il risultato plastico delle forme. Sotto l’aspetto tecnico, gli ammorbidimenti dei toni scuri con l’inserimento di pennellate sufficientemente luminose, confermano la svolta modernizzatrice della ritrattistica della seconda metà dell’Ottocento. Questa bellissima composizione testimonia la felice transizione da una intensa attività di produzione ad olio che Emilio Longoni aveva svolto tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900. Se nell’acquerello si erano visti primeggiare artisti del calibro di Mosè Bianchi, Sebastiano De Albertis e Paolo Sala, nella tecnica del pastello la palma dei migliori spettò sicuramente a Giovanni Sottocornola, Francesco Paolo Michetti ed al nostro Longoni, tutti a proprio agio con l’immediatezza del mezzo, avvezzi come erano, a lavorare di getto e con rapidità per raggiungere esiti dalle più morbide e fluide tavolozze. Siamo prossimi all’avvento del Novecento, periodo che segna, la definitiva evoluzione del naturalismo lombardo verso una apertura a commistioni simbolistiche spesso aiutate dalla tecnica divisionistica. “Col pastello si ottiene il massimo della luminosità possibile in virtù della quale la forma viene penetrata dalla luce-colore divenendo quasi impalpabile, veicolo quanto mai idoneo al sentimento gioioso e al tempo stesso tenero, con cui l’artista contempla gli aspetti più svariati.” Così si esprimeva un grande e attento storico dell’epoca come: Gustavo Macchi. E. Motta